Ile-de-France – Territoires, incubateurs de santé ?

septembre 2015

Santé et Urbanisme : quels contours ?

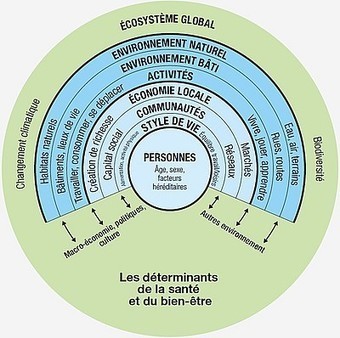

Préciser, aujourd’hui, les contours entre santé et urbanisme conduit, d’abord, à se rappeler que les interactions entre ces deux champs sont anciennes. Les évolutions historiques du dialogue entre la planification de la ville et la protection de la santé des populations sont liées aussi bien aux évolutions de la société qu’au développement des connaissances scientifiques. Les risques et les facteurs d’exposition ont évolué, les enjeux infectieux ont cédé la place à une diversité de problématiques, relevant également des champs environnementaux et sociaux. Aussi, à la multiplicité et au caractère multiforme des questions au croisement de la santé et de l’urbanisme, s’ajoute une pluralité d’échelles territoriales concernées (logement, quartier, ville, etc.).

Des pratiques et des méthodes interpellées

Comment créer un cadre de vie favorable au « bien vieillir »? Comment faut-il penser la conception de l’espace public pour faire face aux vagues de chaleur, facteur de vulnérabilité? Plus globalement, comment concevoir une ville adaptée aux enjeux de santé actuels et de demain? Comment penser des aménagements favorisant également le bien-être des individus? La conception de territoires favorables à la santé interpelle ainsi les savoirs et les savoir-faire, tant du point de vue des disciplines constitutives de la «santé urbaine» que de l’aménagement. Si les thèmes d’interrogations sont nombreux, ces multiples enjeux appellent, sans aucun doute, de nouvelles pratiques, de nouveaux outils et méthodes, et la production de nouvelles connaissances.

Construire des territoires en santé

Comment les questions de santé urbaine sont-elles prises en compte dans les différentes politiques publiques? Comment cheminer vers une prise en compte réussie des questions de santé dans les projets urbains? Au-delà des orientations institutionnelles il existe, aujourd’hui, plusieurs dispositifs spécifiques à visée transversale (ASV, CLS, etc.) et de nombreuses réponses opérationnelles, contribuant à un lien vertueux entre santé et urbanisme. Les démarches présentées témoignent de la multiplicité des leviers et réponses possibles : des aménagements favorisant l’activité physique et les mobilités actives, à la nature en ville, en passant par la conception d’un bâtiment sain. Enfin, créer un urbanisme favorable à la santé, c’est aussi convier à un changement de posture. Car il s’agit, bien avant tout, de penser la santé et le bien-être des individus dans la ville et de les placer au cœur du territoire.

Année de parution : 2014

consulter en ligne